Diversity・

Equity

&Inclusion

ダイバーシティ・

エクイティ&インクルージョン

m-sbAnchor__link

基本的な考え方

ミツウロコグループは、多様化する社会において、「豊かなくらしのにないて」として、お客様により良いサービスを提供するためには、多様な社員がそれぞれ能力を十分に発揮し、活き活きと働ける会社であることが不可欠だと考え、ミツウロコグループのダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンを推進していきます。

m-sbAnchor__link

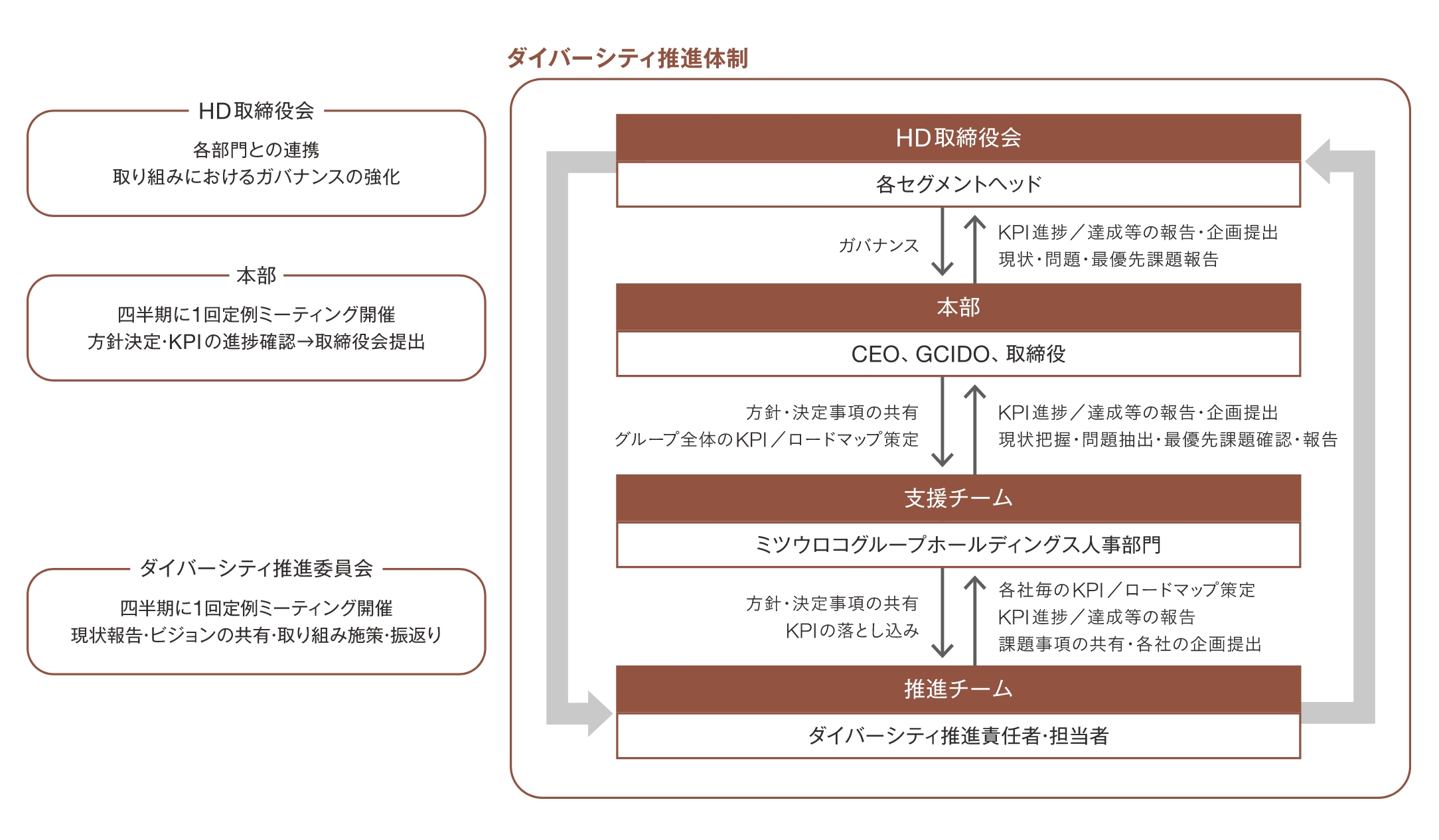

ダイバーシティ推進体制

グループ各社のダイバーシティ推進責任者・担当者で構成されるダイバーシティ推進員会と取締役で構成されるダイバーシティ本部が連携し、女性活躍・男性育児休業取得・障害者雇用・外国人雇用・シニア層や若手層の活躍などを推進しています。

女性活躍推進

当社グループは、2014年11月12日に公表した数値目標を目指して女性の活躍推進に取り組んできましたが、2021年9月17日に以下のとおり目標値を改めて定めました。

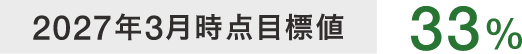

女性就業比率※1※2

2024年9月時点の女性就業比率は29.7%となっています。2014年9月時点の女性就業比率は25%であり、この10年間で着実に女性就業比率の上昇を実現しました。今後は2027年3月までに33%まで引き上げます。

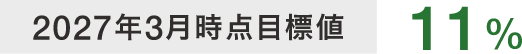

女性管理職比率※1※3

2024年9月時点の女性管理職比率は10.9%となっています。2014年9月時点の女性管理職比率は4.2%であり、この10年間で着実に女性管理職比率の上昇を実現しました。今後は、2027年3月まで11%まで引き上げます。

- 比率の算出に当たっては、いずれも嘱託社員、パート社員および役員を除いた数値をベースとする。

- ※2 LPG配送会社で重量物を扱う業務を有するため女性の就労制限がある、ロジトライ東北株式会社、ロジトライ中部株式会社、ロジトライ関西株式会社を除いたベース。2024年9月末時点での対象社員数1,620名

- (女性管理職数÷連結全社(ただし、ロジトライ東北株式会社、ロジトライ中部株式会社、ロジトライ関西株式会社を除く)における全管理職)×100として算出

2024年度より、今後起こり得るライフイベント等を想定しつつ、女性のキャリアとプライベートとの関係、今後のキャリアプランについて考える「女性キャリア研修」を20代後半の女性を対象に実施しています。受講者からは、受講の感想として「仕事と私生活の両立を真剣に考えるきっかけとなった」「普段から自分のキャリアについて考え、充実した人生を送れるようにしたい」という声がありました。また、育児・看護・介護に限らず、治療・通院(がん、指定難病、不妊治療等)、自己啓発、月経・更年期等の体調不良に利用できる特別有給休暇である「ライフサポート休暇」制度があります。取得の際は利用目的の申告は不要としています。この特別有給休暇は性別を問わず取得可能であり、女性はもちろんすべての従業員がより働きやすくなることを目指したものです。

男性育児休業取得推進

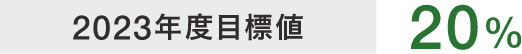

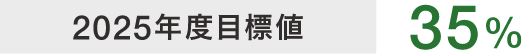

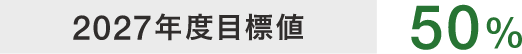

目標値

男性育児休業取得率

- 比率の算出に当たっては、正社員、嘱託社員、パート社員の数値をベースとする。

- 育児休業には、育児を目的とした休暇を含む。

- (事業年度において育児休業を取得した男性社員数÷事業年度において配偶者が出産した男性社員数)×100として算出

- 同一の子について育児休業を分割して取得した場合は1人として数える。事業年度をまたがって育児休業を取得した場合は育児休業開始日の事業年度に含め、複数の事業年度に分割した場合は最初の育児休業の取得のみを計算の対象とする。

従業員に男性が育児休業を取得するイメージを持ってもらうため、実際に育児休業を取得した男性へのインタビューを行い、その内容を社内報に掲載しました。また、人事担当者とこれから育児休業を取得する男性との対談も掲載し、会社としても男性育児休業取得を積極的に推進していることを周知しています。

また、性別を問わずに取得できる「育児目的の特別有給休暇」(10日間)制度があります。その他、男性、女性が育児休業、介護休業について知りたい時に知ることができるように「育児・介護両立支援ハンドブック」を社内ポータルサイトに掲載しています。

多様な働き方

当社グループは、各事業の業態に応じて従業員が柔軟な働き方ができる「多様な働き方」を実現することで、バックグラウンドが異なる従業員一人ひとりが個々の能力をより発揮できる環境を整えるとともに、従業員それぞれが自分らしい生き方・働き方を実現できるようになることを目指しています。

人財の多様性

ミツウロコグループは、外国人労働者が安心して働ける環境づくりに力を入れており、日本で働く外国人労働者がいきいきと働ける環境を整備するための13の要件を取りまとめた「外国人労働者の責任ある受入れに関する東京宣言2020」に賛同しています。

この宣言は、国際的な規範「ダッカ原則」、国際移住機関(IOM)、国際労働機関(ILO)といった国際機関の規範や条文等に最大限準拠し、日本の外国人技能実習制度を考慮して、一般社団法人The Global Alliance for Sustainable Supply Chainが主体となって2020年4月1日に策定したものです。

人財育成

当社グループ全体として、各階層別の研修を実施するとともに、各社において各事業に必要なスキルを身につける研修を実施しています。階層別研修は、階層によって求められる役割・スキルを明確にし、実施する階層をより詳細に分け、対象者を広げました。また、対面での研修を増やし、インタラクティブなディスカッションを行いながら、実践的な研修を実施できるように取り組んでいます。新入社員向けの新入社員研修から、50代半ばの従業員向けのライフプランニング研修まで幅広い年代が能力を発揮して働けるような会社を目指しています。

m-sbAnchor__link

ワークライフインテグレーションの実現のための取り組み

ミツウロコグループでは、仕事と家庭生活の双方が相乗する存在となり、公私ともに高め合うことを目的として仕事と生活を統合させる考え方(ワークライフインテグレーション)が大切であると考えています。その実現に向けて、多様な働き方を選択できるように様々な制度を設けています。

ワークライフインテグレーションに関する主な諸制度・福利厚生・取り組み

|

制度名 |

制度の概要 |

|---|---|

|

交替勤務・時差勤務 |

各事業所、各職場の業務の内容、状況等の必要に応じて交替勤務労働時間制または時差勤務労働時間制とする ●交替勤務労働時間制→二交替制または三交替制 ●時差勤務労働時間制→30分単位で調整可能 |

|

育児休業制度 |

子が1歳に達するまで利用可能 (特別な事情により最長で子が2歳に達するまで2回を上限として分割取得可能) |

|

出生時育児休業 |

育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週 間まで取得可能(2回を上限として分割取得可能) |

|

介護休業制度 |

介護を必要とする者1人につき、原則として通算 93日間の範囲内で利用可能 |

|

子の看護休暇制度 |

子が小学校就学の始期に達するまで利用可能 |

|

家族の介護休暇制度 |

対象家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上 の場合は1年間につき10日を限度として利用可能 |

|

育児のための短時間 |

子が小学校6年生修了時まで利用可能 1日最大1.5時間・30分単位で短縮可能 |

|

介護のための短時間 |

利用開始から3年の範囲で利用可能 1日最大1.5時間・30分単位で短縮可能 |

|

リフレッシュ休暇 |

連続1ヵ月間の休暇期間を付与。 毎年4月1日を基準日とし、その年度で勤続年数が満20年に達した者が利用可能。 |

|

失効年次有給休暇の積立保存制度 |

失効した有給休暇を、30日を上限に積み立てることが可能 社員の私傷病による休業、看護・介護による休業、ボランティア活動、定年退職の準備等の休業等の場合に利用可能 |

|

育児目的の特別有給休暇 |

子が2歳になる前日まで、一子につき10日以内特別有給休暇を付与(分割取得は不可) |

|

ライフサポート休暇制度 |

年5日以内特別有給休暇を付与。育児・看護・介護に限らず、治療・通院(がん、指定難病、不妊治療等)、自己啓発、月経・更年期等の体調不良などに利用可能 |

|

配偶者およびパートナーの海外転勤等を理由とする休職制度 |

配偶者およびパートナーが海外転勤や海外留学など就業・学業のために海外に6ヵ月以上滞在し、それに同行する場合、最大5年間休職が可能 |

|

配偶者およびパートナーの国内転勤を理由とする休職制度 |

配偶者およびパートナーの国内転勤に同行する場合、最大5年間休職が可能 |

|

時間単位有給制度 |

有給休暇を1時間単位で利用可能(年間行使日数5日分、最大40時間) |

|

テレワーク制度 |

会社全体または職場ごとに決定。在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイル勤務等、会社以外の場所での勤務が可能 |

|

余暇支援制度(よかCinema) |

年1回映画チケット代補助(家族・ペア含む) |

m-sbAnchor__link

育児・介護両立支援ハンドブック

このハンドブックは、育児・介護に取り組む社員が、各人の実態に応じて育児・介護と仕事の両立を図れるよう、育児・介護に関する社内外の制度や休職から復職までの流れを理解してもらうこと、日々の育児・介護と仕事を行う中で、会社の制度をどのように活用できるかをイメージしてもらうことを目的に展開しています。

m-sbAnchor__link

グループ会社での子育てサポート企業としての「プラチナくるみん」認定